IT未経験からの挑戦! ~念願の車載システム担当へ。入社6か月間の奮闘記~

- 車載

- 自動車

- 自動運転

- コネクティッドカー

- Automotive SPICE

- 新卒

- 研修

- 教育

当社では、新卒社員のスムーズな業務適応と成長をサポートするために、入社後3か月間の新入社員研修をはじめ、配属後も各業務に応じた充実した研修制度を用意しています。

今回は、新卒社員が実際に受講した研修の内容やそこで得た学びを、自らの言葉でまとめたレポートをお届けします!

ITエンジニアとしての一歩を踏み出し、6か月間でどのような気づきを得たのか、ぜひご覧ください。

はじめに

未経験で入社し半年が経過しました。大学では生物を専攻しており、車載に関する知識はおろか IT に関する知識もほとんどゼロからのスタートでした。今回はこの半年間の学習内容と得た知見について、以下にまとめました。

新入社員研修

入社後3か月間の新入社員研修では、ビジネスマナーやITに関する基礎知識の習得、Java を用いたシステム開発の練習を行っていました。この3か月間で、基本的なコードの読み書きや、ソフトウェアライフサイクルの各工程の基本的な成果物を作成することができるようになりました。特に、基礎的な内容については「初心者はここまで覚えられたらいい」という(講師の方独自の)ラインが設けられていたため、気負いすぎることなく学習に臨むことができました。

車業界に関する研修

モビリティソフトウェア開発担当に配属後、自動車業界概論と車載ソフトウェア概論という2つの研修を受けました。それぞれ具体的にどういったことを学んだのか、お話ししたいと思います。

自動車業界概論

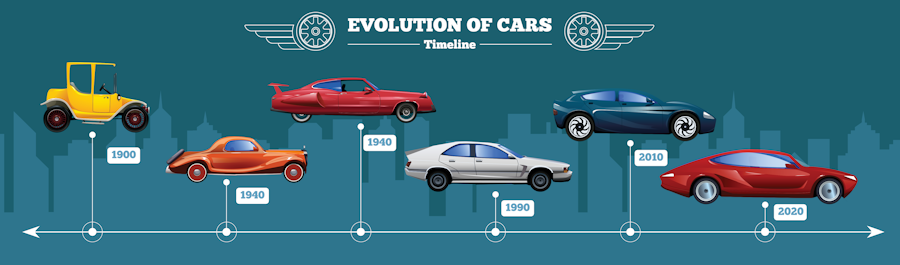

自動車業界概論では18世紀に蒸気で走る車が発明されてから今日に至るまでの車の歴史について学びました。

20 世紀に入るとそれまで主流であった馬車に代わり急速に車が普及し、それに合わせて道路の舗装など街並みが変わっていく様は圧巻でした。戦後の日本においてはコンパクトな軽自動車の誕生を皮切りに、それまで高級品であった自動車が急激に普及すると同時に、日本独自の車が次々と生み出されていきました。それらの中には、カローラや GTR といった車に詳しくない自分でも聞いたことのある車がたくさんありました。

1970 年に入ると排気ガスによる大気汚染が問題視されるようになり、エンジンにも厳しい基準が設けられましたが、これを初めてクリアしたのが日本の車でした。その後も、1980 年代にはエンジンの電子制御、1990 年代にはエアバッグや ABS といった安全性の向上、2000 年代にはハイブリッドカーによる環境問題への対応といったように、時代の流れに合わせて様々な商品価値の強化を図ってきたことがわかりました。

また、現在主流となっているテレマティクスサービスやコネクティッドサービスといったソフト面における新たな価値創造についても学びました。

この研修を通して、これからのクルマ作りでは製造販売にとどまらず、販売後の車から得られる様々なデータを基に新しいサービスや価値の創出が求められていることがわかりました。

車載ソフトウェア概論

車載ソフトウェア概論では車載ソフトウェアにおける基礎知識や、開発現場における規約や使用されているツールなど開発に携わるうえで必須となる基礎知識について学びました。

車載ソフトウェアの基礎知識として、「アプリケーション開発」や「Web システム開発」との違いに着目しながら、C や C++、アセンブリ言語が組み込みソフトウェアで広く用いられている理由について学び、具体的な車の制御機能を例に理解を深めました。

規約やツールに関する章では、AUTOSAR や JASPAR といった共通基盤ソフト仕様や ISO26262 といった機能安全規格について学習しました。

他にも Automotive SPICE という開発プロセスのフレームワークなど、初めて耳にする単語が多く、今後学習すべき内容の把握を行うことができました。

研修の後半では、コネクティッドカーや自動運転、サイバーセキュリティについて車載ソフトウェアの観点から、現在普及している機能や今後開発が進むことが予想される機能について学びました。特に車載ソフトウェアの特徴を踏まえた車のハッキング事例は、ソフトウェアについての理解度を深めることができ、非常にためになりました。

この研修を通して、今後関わっていく分野についての基礎知識や、業務を遂行する上で求められる知識や技術を知ることができたため、自分が何について学べばいいのかを把握することができました。

配属後研修

C言語

モビリティソフトウェア開発担当に配属後、約2か月間は C言語の学習を行いました。C言語はソフトウェア開発に用いられるプログラミング言語のひとつで、現在用いられているプログラミング言語の中で最も古い言語のひとつです。

C言語の学習にあたって以下のサイト、ツールを使用しました。

- 猫でもわかるプログラミング C言語編:http://www.kumei.ne.jp/c_lang/index_c.html

- 一週間で身につくC言語の基本:https://c-lang.sevendays-study.com/

- AIZU ONLINE JUDGE:https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/

- Visual Studio 2022:https://visualstudio.microsoft.com/ja/vs/

C言語学習の流れ

「猫でもわかるプログラミング」「一週間で身につくC言語の基本」を中心にC言語の基本を学び、AIZU ONLINE JUDGE の問題や Visual Studio 上でコードを書き実際に動かすことで知識を定着させました。また、「一週間で身につくC言語の基本」は Udemy 上で動画も公開されているため、理解度が不十分だと感じた箇所は動画の解説で補填しました。

C言語を学習するうえで個人的に有用だと感じたことを挙げていきます。自身の経験に基づいたものではありますが、参考にしてみてください。

① Visual Studio をインストールし基本的な操作を理解したら、はじめに Visual Studio のコンパイラ文の読み方、デバッグ方法を確認しておく

Visual Studio でエラー発生時にエラーの原因箇所や理由を教えてくれます。しかし、コンパイラ文が読めずデバッグ方法が不明なままだと修正箇所を見つけるのに多大な時間を浪費することになります。練習問題に取り組む前にまずはコンパイラ文の読み方やデバッグのやり方について調べておきましょう。

② 「猫でもわかるプログラミング C言語」「一週間で身につくC言語」に書かれたコードは一通り Visual Studio 上で実行する

2つ目の教材に記載されたコードを一通り実行するというのは、Visual Studio 上ではうまく動作しない関数もあることを知るためです。厳密には動作させることもできるのですが、コードの脆弱性につながるためあまりお勧めはしません。そういった関数に代わるものとしてセキュア関数というものがあります。セキュア関数について理解を深めることがC言語において重要な要素であるメモリについて理解していく足がかりとなりました。

③ AIZU ONLINE JUDGE の問題は他の方の解答も一部公開されているため、目を通しておく

AIZU ONLINE JUDGE では想定された値が出力されればどのようなコードであっても正解判定が出ます。そのため、正解のコードというのは一つではなく、問題へのアプローチによって様々なコードがあります。それらに目を通し、処理の流れを追うだけでも、得られる情報はたくさんあります。特に初心が躓きがちなポインタについては、他の方がどのように活用しているのかを見ることで理解が深まるかもしれません。

まとめ

車載に関する研修では、今後業務に携わるうえで必須となる知識を習得し、自身が携わっている業務についての理解度を上げることができました。

新人研修では、ビジネスマナーや IT に関する基礎知識から、Javaを使った基本的なコードの読み書きができるようになりました。

C言語の学習では、Visual Studio と AIZU ONLINE JUDGE を用いて問題に取り組むことで、基礎的な知識の習得と簡単なコードの作成ができるようになりました。

ここに記載したもの以外にも多数の社内研修があり、入社後の教育研修制度はかなり充実していると思います。そのため、車には関心があるものの IT に関する知識がないといった方でも安心して働ける基盤があります。今後エントリーを考えている方や入社が決まった方の役に立てば幸いです。

執筆者

- 太田 匠海

- デジタルソリューション事業部 DX統括部 モビリティソフトウェア開発担当 (所属部門・担当は執筆当時のものです。)

- 農学部を卒業後、「車載のシステム開発を通じて、社会に貢献したい」という強い想いからニューソンへ入社。

3か月間の新入社員研修を経て、念願のモビリティソフトウェア開発担当に配属となる。現在は ECU のアップデートに携わり、設計・開発を主に担当している。

モビリティソフトウェア開発担当に配属後、約2か月間は C言語の学習を行いました。C言語はソフトウェア開発に用いられるプログラミング言語のひとつで、現在用いられているプログラミング言語の中で最も古い言語のひとつです。

C言語の学習にあたって以下のサイト、ツールを使用しました。

- 猫でもわかるプログラミング C言語編:http://www.kumei.ne.jp/c_lang/index_c.html

- 一週間で身につくC言語の基本:https://c-lang.sevendays-study.com/

- AIZU ONLINE JUDGE:https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/

- Visual Studio 2022:https://visualstudio.microsoft.com/ja/vs/

C言語学習の流れ

「猫でもわかるプログラミング」「一週間で身につくC言語の基本」を中心にC言語の基本を学び、AIZU ONLINE JUDGE の問題や Visual Studio 上でコードを書き実際に動かすことで知識を定着させました。また、「一週間で身につくC言語の基本」は Udemy 上で動画も公開されているため、理解度が不十分だと感じた箇所は動画の解説で補填しました。

C言語を学習するうえで個人的に有用だと感じたことを挙げていきます。自身の経験に基づいたものではありますが、参考にしてみてください。

① Visual Studio をインストールし基本的な操作を理解したら、はじめに Visual Studio のコンパイラ文の読み方、デバッグ方法を確認しておく

Visual Studio でエラー発生時にエラーの原因箇所や理由を教えてくれます。しかし、コンパイラ文が読めずデバッグ方法が不明なままだと修正箇所を見つけるのに多大な時間を浪費することになります。練習問題に取り組む前にまずはコンパイラ文の読み方やデバッグのやり方について調べておきましょう。

② 「猫でもわかるプログラミング C言語」「一週間で身につくC言語」に書かれたコードは一通り Visual Studio 上で実行する

2つ目の教材に記載されたコードを一通り実行するというのは、Visual Studio 上ではうまく動作しない関数もあることを知るためです。厳密には動作させることもできるのですが、コードの脆弱性につながるためあまりお勧めはしません。そういった関数に代わるものとしてセキュア関数というものがあります。セキュア関数について理解を深めることがC言語において重要な要素であるメモリについて理解していく足がかりとなりました。

③ AIZU ONLINE JUDGE の問題は他の方の解答も一部公開されているため、目を通しておく

AIZU ONLINE JUDGE では想定された値が出力されればどのようなコードであっても正解判定が出ます。そのため、正解のコードというのは一つではなく、問題へのアプローチによって様々なコードがあります。それらに目を通し、処理の流れを追うだけでも、得られる情報はたくさんあります。特に初心が躓きがちなポインタについては、他の方がどのように活用しているのかを見ることで理解が深まるかもしれません。

「猫でもわかるプログラミング」「一週間で身につくC言語の基本」を中心にC言語の基本を学び、AIZU ONLINE JUDGE の問題や Visual Studio 上でコードを書き実際に動かすことで知識を定着させました。また、「一週間で身につくC言語の基本」は Udemy 上で動画も公開されているため、理解度が不十分だと感じた箇所は動画の解説で補填しました。

C言語を学習するうえで個人的に有用だと感じたことを挙げていきます。自身の経験に基づいたものではありますが、参考にしてみてください。

① Visual Studio をインストールし基本的な操作を理解したら、はじめに Visual Studio のコンパイラ文の読み方、デバッグ方法を確認しておく

Visual Studio でエラー発生時にエラーの原因箇所や理由を教えてくれます。しかし、コンパイラ文が読めずデバッグ方法が不明なままだと修正箇所を見つけるのに多大な時間を浪費することになります。練習問題に取り組む前にまずはコンパイラ文の読み方やデバッグのやり方について調べておきましょう。

② 「猫でもわかるプログラミング C言語」「一週間で身につくC言語」に書かれたコードは一通り Visual Studio 上で実行する

2つ目の教材に記載されたコードを一通り実行するというのは、Visual Studio 上ではうまく動作しない関数もあることを知るためです。厳密には動作させることもできるのですが、コードの脆弱性につながるためあまりお勧めはしません。そういった関数に代わるものとしてセキュア関数というものがあります。セキュア関数について理解を深めることがC言語において重要な要素であるメモリについて理解していく足がかりとなりました。

③ AIZU ONLINE JUDGE の問題は他の方の解答も一部公開されているため、目を通しておく

AIZU ONLINE JUDGE では想定された値が出力されればどのようなコードであっても正解判定が出ます。そのため、正解のコードというのは一つではなく、問題へのアプローチによって様々なコードがあります。それらに目を通し、処理の流れを追うだけでも、得られる情報はたくさんあります。特に初心が躓きがちなポインタについては、他の方がどのように活用しているのかを見ることで理解が深まるかもしれません。

まとめ

車載に関する研修では、今後業務に携わるうえで必須となる知識を習得し、自身が携わっている業務についての理解度を上げることができました。

新人研修では、ビジネスマナーや IT に関する基礎知識から、Javaを使った基本的なコードの読み書きができるようになりました。

C言語の学習では、Visual Studio と AIZU ONLINE JUDGE を用いて問題に取り組むことで、基礎的な知識の習得と簡単なコードの作成ができるようになりました。

ここに記載したもの以外にも多数の社内研修があり、入社後の教育研修制度はかなり充実していると思います。そのため、車には関心があるものの IT に関する知識がないといった方でも安心して働ける基盤があります。今後エントリーを考えている方や入社が決まった方の役に立てば幸いです。

執筆者

- 太田 匠海

- デジタルソリューション事業部 DX統括部 モビリティソフトウェア開発担当 (所属部門・担当は執筆当時のものです。)

- 農学部を卒業後、「車載のシステム開発を通じて、社会に貢献したい」という強い想いからニューソンへ入社。

3か月間の新入社員研修を経て、念願のモビリティソフトウェア開発担当に配属となる。現在は ECU のアップデートに携わり、設計・開発を主に担当している。